Скачать с ютуб 약산유엄(藥山惟儼, 745~828) в хорошем качестве

Из-за периодической блокировки нашего сайта РКН сервисами, просим воспользоваться резервным адресом:

Загрузить через dTub.ru Загрузить через ClipSaver.ruСкачать бесплатно 약산유엄(藥山惟儼, 745~828) в качестве 4к (2к / 1080p)

У нас вы можете посмотреть бесплатно 약산유엄(藥山惟儼, 745~828) или скачать в максимальном доступном качестве, которое было загружено на ютуб. Для скачивания выберите вариант из формы ниже:

Загрузить музыку / рингтон 약산유엄(藥山惟儼, 745~828) в формате MP3:

Роботам не доступно скачивание файлов. Если вы считаете что это ошибочное сообщение - попробуйте зайти на сайт через браузер google chrome или mozilla firefox. Если сообщение не исчезает - напишите о проблеме в обратную связь. Спасибо.

Если кнопки скачивания не

загрузились

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу

Если возникают проблемы со скачиванием, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу

страницы.

Спасибо за использование сервиса savevideohd.ru

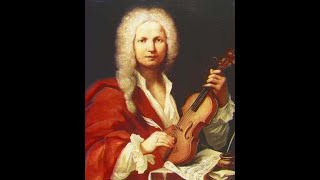

약산유엄(藥山惟儼, 745~828)

약산유엄(藥山惟儼) 약산유엄(藥山惟儼, 745-828)은 석두희천의 제자로서 속성은 한(韓)씨이며 산서성(山西省) 강주(絳州) 출신이다. 17세에 광동성(廣東省)의 혜조(慧照) 율사에게 출가했으며 29세 때에 형악사(衡岳寺)의 희조(希藻) 율사에게서 구족계를 받았다. 그래서 처음에는 율종(律宗)에 귀의하고 경론을 연구하여 교학승으로 명성을 크게 떨쳤고, 계율 또한 엄하게 지켰다. 그러던 어느 날, 대장부가 법의 속박에서 벗어나 스스로의 마음을 밝혀야 하거늘 형식적인 계율에 얽매여서야 되겠는가? 하고는 경학(經學)을 그만두고 그 길로 마조(馬祖) 스님 회하에 3년간 참학하고 석두희천(石頭希遷) 선사의 문하에 들어가 현묘한 이치를 깨닫고 그의 법을 이었다. 석두(石頭) 선사의 가르치는 스타일과 가장 비슷한 제자가 약산 유엄인데 제자로는 운암 담성(雲巖 曇晟), 화정 덕성(華亭 德誠), 도오 원지(道吾 圓智) 낭주자사(郎州刺史), 이고(李高) 등이 있다. 약산의 선풍은 전광석화와 같이 재빨랐는데, 조당집에는 다음과 같은 일화가 전한다. 어느 날 한 스님이 약산에게 묻기를 “이곳 평전사(平田寺)에는 사슴들이 무리를 이루고 있는데 사슴 중의 우두머리(麈中麈)를 어떻게 쏘아 죽일 수가 있겠습니까?” 약산이 답하기를 “화살이 날아오는 걸 보아라!” 그러자 승이 곧 쓰러졌다. 약산은 “시자야. 이 죽은 놈을 끄집어내거라.” 했다. 그러자 승은 곧 달아났다. 약산이 말했다. “이 엉터리 같은 놈, 언제 깨달을 때가 있겠느냐?” 여기서 사슴 중의 우두머리란 자기를 가리키는 것으로 질문하는 승이 자신의 견처(見處)가 그만큼 뛰어남을 자랑한 것일 수도 있고 아니면 자기의 본래면목을 가리킬 수도 있을 것이다. 또 조당집에는 이고(당나라 재상)와 약산과의 문답이 몇 개 실려 있는데 그중의 하나를 들면 다음과 같다. 이고가 묻기를 “계정혜(계율·선정·지혜로서 일명 삼학)란 무엇입니까?” 그러자 약산이 답하기를 “저의 처소에는 그런 쓸데없는 물건(한가구, 閑家具)은 없습니다. 이고가 ”무슨 말씀인지 잘 모르겠습니다.” 하니 약산이 다시 말하기를 “이 일을 보임하고자 하거든 반드시 높디높은 산꼭대기에 앉고, 깊고 깊은 바닷속을 가야만 합니다. 서랍 속의 물건을 버리지 못하면 번뇌가 될 따름입니다.” 또 정승 이고(李高)가 찾아왔을 때 선사는 돌아보지도 않고 경(經)만 보고 있었다. 이고도 절을 하지 않고 비꼬는 투로 말했다. “얼굴을 보니 천리의 소문만 못하구나.” 이에 선사가 정승을 불렀다. “상공!” 정승이 대답하니 선사가 말했다. “어째서 귀만 소중히 여기고, 눈은 천히 여기는가?” 정승이 얼른 절을 하고 나서 물었다. “어떤 것이 도(道)입니까?” 약산 선사는 손가락으로 하늘을 가리켰다가 다시 물병을 가리키며 말했다. “구름은 하늘에 있고, 물은 병 속에 있느니라.” 약산이 한 선문답을 보면 그는 촌철살인(寸鐵殺人), 허를 찌르는 한마디 말로 상대를 제압하는 것의 대가였다. 약산 선사는 경전을 깊이 공부한 뒤 결국 문자(文字)를 버리고 선문(禪門)으로 전향하여 깨달음을 얻었지만 평상시에는 법화경, 열반경, 화엄경 등을 계속 보고 있었다. 그러나 주위의 제자들에게는 문자의 노예가 된다는 이유로 경전을 보지 못하도록 엄하게 단속하였다. 이를 이상하게 생각한 한 스님이 선사에게 대들었다. “남에게는 경을 못 보게 하시면서 스님은 왜 경을 보십니까?” “나는 경을 눈앞에 놓았을 뿐, 한 번도 읽은 일이 없다.” 이에 그 스님이 얼른 따라서 말했다. “저희들도 스님처럼 경을 눈앞에 놓고 있으면 되지 않습니까?” 이에 선사가 밖을 내다보며 말했다. “나는 눈앞에 놓았을 뿐이지만, 너희들은 경을 눈앞에 놓으면 문자가 너희들을 보는 것을 어찌 막을 수 있겠느냐?” 하루는 어느 스님이 자신의 경지를 은근히 자랑하며 “당신은 어떤가?” 라고 하자 약산은 절름거리거나 비뚤거리는 등 갖은 추태를 다 부리며 “그런대로 세월을 보냅니다.” 라고 하면서 객승(客僧)을 물리쳤다. 약산 선사는 깨달음을 얻은 후로 절을 떠나 시골 외양간에 묻혀 살았다. 그러나 선사를 따르는 제자들이 모여들어 외양간이 곧 절이 되었다. 그러나 선사는 통 말이 없었다. 하루는 스님들의 요청에 못 이겨 설법을 하겠다고 허락했다. 선사가 설법을 허락하자 대중들은 기쁨에 겨워 종(鐘)을 치고는 모여들었다. 정작 대중이 모여들자 선사는 문을 꽝 닫아버리고 안으로 들어가 버렸다. 대중들은 화가 나서 소리쳤다. “스님! 설법을 허락하셔 놓고 이제 와서 왜 그러십니까?” 방 안에서 선사의 목소리가 들렸다. “경전에는 경사(經師)가 있고, 논설에는 논사(論師)가 있고, 계율에는 율사(律師)가 있는데, 나에게 뭘 말하라는 건가?” 며칠 뒤 선사가 법당에 올라오니 어떤 스님이 물었다. “스님은 누구의 법을 이으셨습니까?” 대중들은 으레 석두 선사의 법을 이었노라 하는 대답이 나오리라 여겼다. 석두 선사의 제자이기 때문이다. 그러나 선사의 대답은 엉뚱했다. “오래된 법당 안에서 글귀 한 줄을 주웠지!” 그 스님이 다시 물었다. “무어라고 쓰여 있는 글귀인가요?” 이에 선사가 말했다. “‘그는 나를 닮지 않고, 나는 그를 닮지 않았네’ 라는 글귀였는데, 내가 그 말의 뜻을 얼른 알아들었지.” 선사가 입적하던 날이었다. 선사가 갑자기 소리를 질렀다. “법당이 무너진다. 법당이 무너져~” 그러자 절에 있던 대중들은 깜짝 놀라 모두 밖으로 몰려나와 버팀목으로 법당을 괴느라 야단들이었다. 선사는 손을 내저으며 마지막 말을 남겼다. 유엄은 예양(澧陽)의 약산에서 가르침을 펴서 약산 선사라고 불리었다. 태화 8년 세수 84세로 입적하였고 입실 제자였던 충허가 원(院)의 동우(東隅)에 탑을 세웠으며 시호(諡號)는 홍도(弘道) 대사이다.